Sonntag, 25.04.2004 – Jieitai ni hairô![1]

Ich stehe zeitig auf, weil ich ja pünktlich um 09:00 an der Kaserne sein möchte. Der Himmel ist bewölkt und hin und wieder spüre ich kleine Regentropfen im Gesicht. Der Wind dazu ist recht kühl. Aber das kann mich nicht schrecken! Ich bin vorbereitet. Um 09:05 komme ich an, und es sind auch bereits einige Leute da, wenn auch noch nicht viele und wahrscheinlich noch lange nicht alle. Ein Feldwebel winkt die eintreffenden Autos in Richtung eines Parkplatzes und ich folge der Route. Nach einer Runde durch die halbe Kaserne komme ich dann an, und die Tour wäre nur halb so lange gewesen, wenn die Hauptstraße durch die Anlage frei gewesen wäre, aber die ist aus zum jetzigen Zeitpunkt nicht nachvollziehbaren Gründen gesperrt. Ich gehe die 150 Meter mit zum Hauptplatz hinunter, die Hauptstraße entlang, wie alle anderen auch. Die Straße wird von blühenden Kirschbäumen gesäumt. Was fällt mir dazu ein, Volker?

„Hana to chiru!“[2]

Kirschblüten, die seit jeher ein Symbol der Vergänglichkeit sind[3], in einer Armeekaserne zu sehen, erscheinen mir irgendwie wie eine Mischung aus patriotischer Hingabe und Zynismus. Ich werfe einen Blick auf die Häuser. Sie unterscheiden sich nicht wirklich von ihren deutschen Gegenstücken. Die Farbe ist ebenfalls grau-gelblich, und die Gebäude sehen aus, als könnten sie eine Renovierung brauchen. Bei genauerer Betrachtung befinden sich die deutschen Kasernen vielleicht doch in einem besseren Zustand.

Auf dem Hauptplatz sind Stände errichtet, darunter natürlich ein breites Nahrungsangebot. Ha, da sehe ich sogar „Ikayaki“, den bereits gestern erwähnten gebratenen Tintenfisch, und eine Portion kostet hier nur 250 Yen – die Hälfte von dem, was diese Festtagswucherer von gestern Abend verlangt haben. Die Größe der Portionen verleitet mich aber immer noch nicht dazu, mir was davon zu nehmen. Einige der Grillstände werden von Soldaten betrieben, die mit ihren Küchenschürzen im Tarnmuster irgendwie lustig aussehen. Am Zelt ist jeweils ein Schild angebracht, auf dem zu lesen ist, welcher Zug hier die Messer und Spachteln schwingt.

Natürlich gibt es auch Stände, wo man Andenken und natürlich Armeematerial kaufen kann. Ich finde den Stand eines Händlers aus Sendai. Na, der ist ja eine ziemliche Strecke hergedampft – Sendai befindet sich auf halbem Weg nach Tokyo. Ich bedauere sehr, dass ich nicht die Mittel habe, mir alles zu kaufen, was ich gerne hätte. Meine Sammlung von Tarnanzügen soll noch wachsen. Ich belasse es bei einem T-Shirt im Muster des Heeres. Der Stoff fühlt sich recht dünn an und ich frage, ob es sich dabei um ein Original handele. „Oh nein“, sagt der Händler, „Originale werden nicht verkauft. Das hier sind nur Repliken.“ Immerhin ehrlich. Und er versichert mir, dass diese ebenfalls in Japan hergestellt seien. In seinem Angebot befinden sich übrigens auch die in Japan weit verbreiteten alten Bundeswehr-Hemden in olivgrün, natürlich mit Flagge am Ärmel. Vielleicht sollte ich mir auch noch eines zulegen. Aber das muss nicht jetzt sein.

Wind kommt auf, in kräftigen Böen. Leichtere Gegenstände, darunter das Angebot von Händlern und Geschirr aus Styropor, werden durch die Gegend geweht. Ich glaube, dass es gleich auch ein paar ganze Zelte wegweht. Aber der Wind bringt auch die Regimentsfahnen sehr schön zur Geltung. Sie sind nicht ganz so bunt und „preußisch kantig“ wie die deutschen, aber die Muster sind cool und sehen auf ihre Art und Weise martialisch aus, ohne sofort an alte Banner aus der Bürgerkriegszeit (16. Jahrhundert) zu erinnern.

Kurz darauf, es ist erst 09:30, stehe ich bereits etwas verloren in der Gegend herum, weil noch nichts zu besichtigen ist und mich das sonstige Angebot der Händler nicht reizt. Da gibt es zum Beispiel auch Armeegürtel zu kaufen, aber die kosten 650 Yen. Für 500 hätte ich wohl einen genommen… aber so dringend brauche ich derzeit keinen Bauchquetscher, als dass ich diesen Preis zu zahlen bereit wäre. Ich stehe also in der Gegend herum, mit meiner US Armeejacke. Da spricht mich ein jüngerer Offizier auf Englisch an und fragt, ob er mich in das Tagesprogramm einweisen dürfe. Oh, aber sicher, nur zu, danke. Er sagt, dass um 10:10 sieben Züge auf dem Rasen (er weist auf den Rasenplatz, markant vor den drei Stuhlreihen) antreten würden und dass es danach eine Gefechtsvorführung mit Panzern und Hubschraubern geben werde. Da lacht mir doch das Herz.

Wir unterhalten uns noch ein bisschen; er redet Englisch, ich Japanisch. Beide, so gut wir’s halt können. Zum Beispiel über die Beschränkung der Fotografierfreiheit. Er sagt, dass alles, was sich vor den Gebäuden befinde, fotografiert werden dürfe. Und ob es eine Darstellung, vielleicht ein Faltblatt, der modernen Dienstgrade der Jieitai gebe, will ich wissen. Die Bezeichnungen kenne ich nämlich alle auswendig, aber ich kenne die Insignien nicht. Ein solches Faltblatt stehe vor Ort nicht zur Verfügung, aber auf der Internetseite der Jieitai gebe es das sicherlich. „Ihr Japanisch ist wirklich gut“, sagt er. „Ihr Englisch ist aber auch so gut wie das meiner japanischen Lehrer hier“, gebe ich zurück. Der Vergleich ist angebracht.

Bis zum Beginn der Veranstaltung ist also jetzt noch eine halbe Stunde Zeit, die einfach nicht vergehen will. Ich beginne, mir einen brauchbaren Platz zu suchen. Die Sitzplätze sind zu einem guten Teil für geladene Gäste reserviert, und den Rest überlasse ich gerne den zahlreich vertretenen Herrschaften über Fünfzig. Schließlich finde ich auch einen guten Platz, aber ich muss ihn bald wieder räumen, weil es sich dabei um den „Anmarschweg“ der VIPs zu ihren überdachten Plätzen handelt. Die mit mir hier herumstehenden „normalen“ Leute weichen murrend der uniformierten „Gewalt“, die sich in höflichstem Japanisch unentwegt dafür entschuldigt. Ich verlagere meine Position weiter nach rechts und finde einen weiteren guten Punkt. Ich kann 90 % des Platzes einsehen, nur der äußerste Rand wird von dem VIP-Zelt verdeckt. Und ich stehe direkt hinter der Stuhlreihe. Alles, was sich vor mir befindet, sitzt meiner Linse nicht im Weg.

Es geht auch pünktlich los und die Züge marschieren auf, mit der Kapelle vorneweg. Zunächst trommeln sie aber nur den Takt. Die Truppe trägt japanisches Tarnmuster, das aussieht wie eine Mischung aus amerikanischen Flecken und deutschen Punkten, was die Größe der Farbkleckse betrifft. Die Grün- und Brauntöne sind allerdings deutlich heller als die im Westen. Allein die Musiker tragen den grünen Dienstanzug, allerdings mit einem schulterbreiten, goldenen Adler auf der oberen Rückenhälfte. Sieht ein bisschen aus wie im Varieté-Theater. Dann stehen da vorn sechs Züge mit roten Halstüchern und einer mit orangenen Halstüchern. Ich lache leise, weil ich annehmen muss, dass man auf diese Art und Weise die „GeZi-Schlampen“, den Stabszug, „gebrandmarkt“ hat.

Und dann kommt, was kommen muss. Der Kommandeur tritt ans Mikrofon und hält eine Rede, von der ich kein Wort verstehe – und zwar akustisch. Es gibt zwar Lautsprecher, aber keiner davon strahlt in meine Richtung, außerdem pfeift mir der Wind um die Ohren, in Richtung des Sprechers, und drängt den Text in den entferntesten Hintergrund. Der Wind ist stark, und kalt. Aber hin und wieder reißt die Wolkendecke auf und die Sonne scheint wärmend vom Himmel.

Dann tritt der Kommandeur ab und – so glaube ich – die Nationalhymne wird gespielt. Und das glaube ich deshalb nur, weil ich sehe, wie der Dirigent mit seinem Stock wedelt, die Sitzenden aufstehen und die älteren Herren die Mützen abnehmen, während die Staatsflagge vorbeigetragen wird. Hören kann ich allerdings reichlich wenig. In erster Linie natürlich wegen dem Wind, und die Kapelle steht am weitesten von mir weg. Trotzdem beträgt die Entfernung im Höchstfall vielleicht 75 Meter. Ich habe noch nie eine Nationalhymne so leise spielen hören. Hin und wieder höre ich einen der höheren Klänge, aber das war’s auch schon. Spielen die immer so leise? In Deutschland wird da ja gerne kräftig auf die Tuba gedrückt – was ich auch angebracht finde.

Und dann redet auch noch ein Herr im Anzug und ich rate, dass es sich dabei um den hiesigen Bürgermeister handelt. Ich nutze diesen Leerlauf, um meine Winterjacke anzuziehen, die ich in weiser Voraussicht mitgenommen habe. Bei dem Wind ist es zu kalt, wenn man nur still in der Gegend herumsteht.

Schließlich hat der Bürgermeister (?) seinen Teil zum Besten gegeben und der Kommandeur fährt im Mitsubishi-Geländewagen an der Formation vorbei. Was ist denn das? Bei uns in Calw hätte sich der General „ganz schamlos“ in einen ordinären Feldanzug geworfen und wäre zu Fuß an der Truppe vorbeidefiliert. Aber gut, der Japaner fährt halt in der Sonntagsuniform daran vorbei. Außerdem ist der Boden vom Regen der vergangenen Tage und/oder Nächte nass. Nicht schlammig, aber ziemlich nass, und ich höre schmatzende Geräusche, wenn ich darauf gehe. Das will ich ihm zu Gute halten.

Ja, und das alte Sonnenbanner flattert lustig im Wind. Damit habe ich es mit eigenen Augen gesehen. Das Symbol japanischer Gewaltherrschaft in Ostasien ist immer noch offiziell in Gebrauch und die Truppen tragen es lustig vor sich her. Als Deutscher bin ich ganz selbstverständlich davon ausgegangen, dass man diese Flagge verboten oder wenigstens stillschweigend abgeschafft hätte. Was würde man in Deutschland (und im Ausland erst) wohl davon halten, wenn die Bundeswehr die Truppenfahne des Zweiten Weltkrieges verwenden würde? Oder auch „nur“ die des Kaiserreiches? Man merkt deutlich, dass es in Japan weder eine Sieger- noch eine Opferlobby gibt.

Dann marschiert die Truppe ab, gefolgt von den Fahrzeugen, die in Kürze an der Vorführung teilnehmen werden. Der nasse Untergrund macht den Jungs zu schaffen. Die Jeeps rutschen mehr als sie kontrolliert fahren, und von den vier Motorradfahrern landet einer im Dreck, was ihm bestimmt peinlich ist. Unter dem Gerät befinden sich auch zwei Kampfpanzer aus dem Hause Mitsubishi, die ich (aus deutscher Sicht) beinahe herablassend als „niedlich“ bezeichnen möchte. Von diesen beiden Panzern spürt man zwar deutlich das Klopfen der Kolben im Motor, aber das war’s auch schon. Die beiden „schleichen“ geradezu über die aufgeweichte Rollbahn. Wenn in Deutschland ein Leopard 2 vorbeifährt, dann bebt die Erde und man spürt Ehrfurcht (und genau deswegen hat man diese Dinger in den Kosovo geschickt).

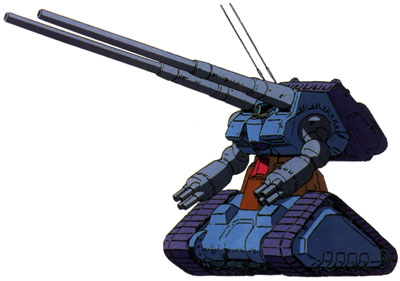

Nachdem der Platz wieder frei ist, wird die „Feindstellung“ aufgebaut. Uuuh… NATO-Draht… da werden Erinnerungen wach! 15 Meter hinter dem Draht (und anderen Hindernissen aus Holz) befindet sich der „Feind“ in locker getarnten Positionen, etwa 15 Mann mit Sturmgewehren (mit Holzteilen, die bei uns längst Plastik sind) und einem Maschinengewehr an der linken Flanke. Kommt mir alles sehr bekannt vor. Hinter der Stellung stehen zwei kleine Panzerjäger – quasi übergroße Panzerfäuste, die man auf ein leicht gepanzertes Fahrgestell montiert hat.

Und dann geht der Spaß los. Ein Geländefahrzeug (mit MG) und zwei Motorräder fahren vor. Die Kradschützen stehen auf den Maschinen und feuern nach vorn. Dann lassen sie sich hinter ihre Motorräder fallen und schießen weiter. Der Jeep hält schließlich den Gegner nieder, während die beiden Kradfahrer sich wieder zurückziehen.

Ist natürlich alles „Annahme, Üb.“, wie man zuhause so schön sagt. Spielen wir doch einfach mal mit, denn das Thema „Angriff auf vorbereitete Feindstellung über offenes Feld“ möchte ich hier nicht näher erläutern. Aber es sah ganz spannend aus, geradezu „dramatic“ – „wie im Film“. Ich fühle mich hier jedenfalls wie zuhause.

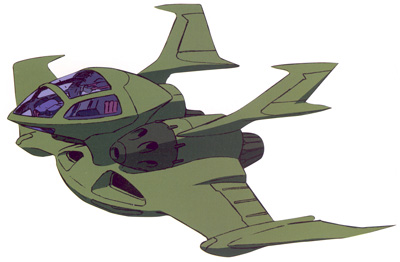

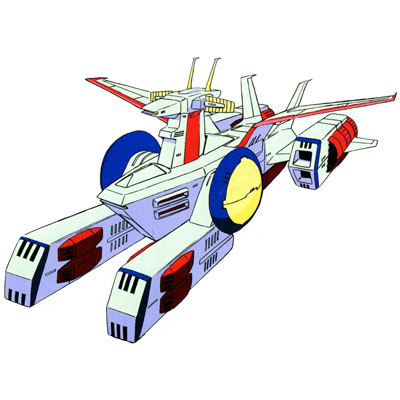

An dem Zipfel des Platzes, den ich nicht einsehen kann, wurden zwei 155 mm Haubitzen aufgestellt, die sich jetzt lautstark zu Wort melden. Man spürt es eigentlich mehr, als man es hört. Die beiden leichten Panzer mit ihren 20 mm Kanonen fahren währenddessen vor, gefolgt von den zwei Kampfpanzern. Der Feind nebelt sich ein. Dann erscheint eine Bell[4] über dem Feld, eskortiert von einem „Super Cobra“ Gunship, und vier Leute seilen sich ab, die aber schnell vom Nebel geschluckt werden. Ein Flammenwerferteam kommt zum Einsatz und fackelt eines der aufgebauten Hindernisse aus Holz ab.

Schließlich feuern die 20 mm, und die rumpeln ganz schön über den Platz, und die Kampfpanzer stimmen in das Lied mit ein. Hui! Ich kann jedes Bröckchen meines Frühstücks im Magen spüren, als mich die Schockwelle kurz nach dem Donnern erreicht. Das machen sie jeweils dreimal, bis dann ein MTW[5] vorfährt, aus dem zwölf Panzergrenadiere aussteigen und die Feindstellung stürmen. Interessanterweise tun sie das, ohne dass auch nur einer von ihnen den Boden mit etwas anderem als den Füßen berührt. Ist es den Herren zu nass heute?

Damit ist die Vorführung beendet und das nächste Highlight beginnt: Die Materialschau.

Auf der Hauptstraße steht ein „Patriot“ Raketenabwehrsystem und ich nutze die Gelegenheit, den Soldaten davor nach Bekleidungsdetails zu fragen. Man kommt nicht umhin, die Anzahl verschiedener Uniformtypen zu bemerken, die hier vertreten sind, und anders, als das Wort „uniform“ mir zu vermitteln versucht, sind die Truppen hier überhaupt nicht „einheitlich“ gekleidet. Ja, sagt er, das liege an dem Umstand, dass das Heer andere Uniformen trage als die Luftwaffe. Die Ausgehuniformen unterscheiden sich natürlich wie in jedem anderen Staat, aber Unterschiede der Tarnanzüge sind ebenfalls auffällig. Die Luftwaffe trägt (auf Übungen) einen ziemlich dunkel gehaltenen Flecktarn, der dem amerikanischen Waldmuster nicht unähnlich ist, während das Heer Punkttarn trägt, den ich ja bereits beschrieben habe. Die rein olivgrünen Anzüge seien die Alltagsuniform, und das da (er weist auf einen Feldwebel) sei die Ausgehuniform für gehobene Anlässe. Ist das nicht etwas kompliziert? Ja schon, aber er verzichtet auf eingehendere Kommentare. Ich nehme einfach an, dass jemand einen lukrativen Deal mit der Regierung gemacht hat, als es um die Vergabe von Ausrüstungslizenzen ging.

Ich suche mir den nächsten Informanten und finde den Feldwebel, der mich in Richtung Parkplatz geleitet hat. Was wiegen die Kampfpanzer denn, will ich wissen. 35 Tonnen, heißt es. Gibt es keine größeren? Doch, seit etwa 1996 gebe es ein schwereres Nachfolgemodell. Werden sie Dinger eigentlich alle von Mitsubishi gebaut? Er fasst sich nachdenklich ans Kinn. Die Sekunden vergehen. „Das weiß ich nicht“, sagt er schließlich. Ich gehe ein Stück weiter und sehe mir einen alten M47[6] an, der gerade von Kindern als Abenteuerspielplatz genutzt wird, ebenso wie der alte zweimotorige Hubschrauber (war wohl auch noch in Korea), der daneben steht. Ich verzichte darauf, ein Bild zu machen. Solches Gerät kann ich auch zuhause finden, und ich habe bereits die Auflösung meiner Kamera heruntergeschraubt, damit ich mehr Bilder machen kann. Drei sind noch frei.

Ich gehe zum oberen Schauplatz. Ich treffe Melanie dort, die sich dazu durchgerungen hat, noch zu kommen. Sie sagt, man habe die Vorführung wahrscheinlich in ganz Hirosaki hören können.

Ich sehe mir den ausgestellten Mörser an, und natürlich steht auch hier jemand, den man mit Fragen löchern kann. Kaliber 81 mm? Benutzt Ihr immer noch das US Modell aus dem letzten Weltkrieg? Nein, inzwischen gebe es natürlich neuere Modelle. Dieses Stück hier sei 20 Jahre alt und nur zu Schauzwecken hier. Wie weit kommt man damit? Bis zu 5000 Metern, aber die maximale Einsatzreichweite sei etwa 3500 Meter. Hm, das sind schon zwei Kilometer mehr als ich dachte. Was wiegt das Gerät und wie viele Leute brauche ich dafür? „Das Gesamtgewicht beträgt 51 kg. Ein Trupp besteht aus vier Mann, plus Truppführer, dazu kommt ein Gefechtsfeldbeobachter pro Zug.“ Und was ich schon länger wisse wollte: Warum hat der Mörser ein Außengewinde? „Die Rillen dienen dem Zweck, die Oberfläche des Rohrs zu vergrößern und damit die Kühlung zu verbessern.“ Ich bemerke an diesem Punkt, dass ich erstaunlich wenige Verständnisprobleme habe. Ich muss das auf die Sammlung militärischer Vokabeln zurückführen, die ich seit zwei Jahren anlege.

Ich gehe dann hinüber zu den Hubschraubern und mache Bilder von der „Super Cobra“, bevor ich zur Bell weitergehe. Von diesem alten Schlachtross der modernen Kavallerie mache ich allerdings kein Foto – zu gewöhnlich. Auf der Informationstafel steht geschrieben „UH 1-H“. Das ist mir aber nicht ganz koscher und ich rette einen der Soldaten vor der Langeweile. Warum ist der letzte Buchstabe ein „H“? Oh, das sei ein Druckfehler, sagt er. Natürlich müsse an dieser Stelle ein „J“ stehen. Dachte ich’s mir doch – schließlich sind wir hier in „J“ wie „Japan“, im Land der aufgehenden Sonne, und nicht im Land von „H“ wie „Heute“.[7] Wie viele von den „Super Cobra“ Gunships stehen eigentlich im japanischen Einsatz? 97 Stück seien es derzeit.

Ich weiß nicht mehr, wieso, aber ich frage ihn auch, wo man denn Armeekleidung kaufen könne – es könne ja nicht sein, dass ich dafür bis nach Sendai fahren muss. Nein, sagt er, das gebe es auch in Hachinohe, an der Ostküste von Aomori-ken.

Ich genehmige mir mit Melanie noch eine Portion Yakisoba, weil mich doch ein wenig der Appetit gepackt hat. Dann machen wir uns daran, nach Hause zu fahren. Weiter unten kann man zwar eine Runde auf einem der Kampfpanzer drehen, aber die Schlange davor ist entsprechend lang, und unsere Zeit ist mittlerweile recht knapp, weil wir ja noch zu einer Gesellschaft im Park (zur Blütenschau) eingeladen sind. Vorher gehe ich allerdings noch meine Schuhe saubermachen, sie haben es nötig, und es ist hier vor Ort auch bequem zu machen. Die Truppe hat hier nämlich ein echtes Faulenzersystem. Die benutzen Spritzdüsen, also einen kleinen Hochdruckstrahler, anders als bei der Bundeswehr, wo man immerhin eine Schrubbbürste mit Wasserzufuhr verwendet. Und als ob das noch nicht genug wäre, enthält das Spritzwasser auch noch Anteile von Öl, damit der Schuh auch gleich gefettet wird. Das Öl gelangt auf diese Art und Weise allerdings ins gewöhnliche Abwasser, in Deutschland würde man wegen einer solchen Idee Zeter und Mordio schreien. Zurecht, wie ich anmerken möchte.

Es ist 13:30 und wir fahren noch schnell zuhause vorbei, um Melanies Winterjacke abzuholen, da wir die kommenden Stunden mit aller Wahrscheinlichkeit ebenfalls ohne viel Bewegung im Freien verbringen werden. Da der Rückweg nur bergab führt, ist die Entfernung in fünf Minuten zu machen.

Wir sind also zum Hanami, zur Blütenschau, eingeladen, und dabei handelt es sich um ein geselliges Beisammensein, bei dem Blüten meiner Beobachtung nach eher im Hintergrund stehen, bzw. den – wenn auch schönen – Hintergrund bilden. Wenn sich die Studenten im Park versammeln, dann wird da viel getrunken und viel Unsinn gemacht, wie früher einmal bereits geschildert.

Um 14:05 sind wir im Park, wo uns Jin Yûtaka bereits erwartet. Wiirit und Nan treffen zur gleichen Zeit ein. Hm… aus verschiedenen optischen Indizien muss ich schließen, dass die beiden mittlerweile (?) ein Paar sind, und wenn ich einen solchen Umstand bemerke, weiß es normalerweise schon jeder andere.

Der halbe Happy Hippo Club ist anwesend, bzw. trifft nach und nach ein, woraus ich schließen muss, dass die Party bis auf die eine oder andere Dose Bier alkoholfrei bleiben wird, was eigentlich ganz und gar unüblich bei solchen Gelegenheiten ist. Aber ich will mich darüber nicht beschweren. An Ausländern sind vertreten Melanie und ich, Irena, Valérie, und eine Chinesin, deren Name mir nicht geläufig ist. Bis auf eine Gelegenheit werden die Club-Formalismen heute weggelassen und wir gehen gleich zum Essen über. Maeda Yûko, die Präsidentin des Clubs (soweit mir bekannt ist sie das), möchte etwas über deutsche Begrüßungsformeln hören und ich erläutere das Thema. Sie ist erstaunt, dass die japanische Formel „Yoroshiku“ (im weitesten Sinne heißt das „Lassen Sie uns gut miteinander umgehen“) keine deutsche Entsprechung hat und ich versuche zu erklären, dass man in Deutschland nicht extra zu sagen braucht, dass man „gut behandelt“ zu werden wünscht. Ich nehme an, sie tut das, um mich zu beschäftigen, aber schließlich kann ich nicht die ganze Zeit dröge in der Gegend herumsitzen und die Blüten am Baum anstarren.

Die meiste Zeit über versteckt sich die Sonne, wie bereits am Morgen, hinter den Wolken und der Wind ist immer noch recht kühl, wenn auch nicht mehr ganz so heftig wie am Morgen um halb Elf. Dennoch ist es nicht gerade angenehm warm, während wir ohne Schuhe auf der Plastikplane auf der Wiese herumsitzen. In der Mitte steht ein Radio, dessen CD-Spieler auf die leisesten Erschütterungen reagiert und dann für einen Sekundenbruchteil aussetzt. Wenn er funktioniert, spielt er „Greatest Hits 1970 – 2000“, aus dem 100-Yen-Shop im Daiei. Es gibt schlimmere Musik, die man hätte laufen lassen können, aber als man mich schließlich dazu auffordert, „Macarena“ mitzutanzen, bricht mein ausgeprägter Individualismus hervor. Mit anderen Worten: Es ist mir viel zu peinlich, mich auf diese Art und Weise zum Affen zu machen, selbst wenn die meisten Anwesenden damit offenbar kein Problem haben. „Death before Disco“ – das war nicht nur irgendein Spruch auf einem meiner vergangenen T-Shirts, ich lebe dieses Motto, und für „Macarena“ habe ich nicht genug getrunken. Melanie erspart sich das Ganze, indem sie bereits vor einiger Zeit mit Irena losgezogen ist, um Kirschblüten zu fotografieren.

Ich widerstehe also mehreren Aufforderungen und dem Argument, dass es peinlicher sei, sich (dem unausgesprochenen und von mir schon immer „heiß geliebten“ Gruppenzwang) zu verweigern, bis das dämliche Lied nach etwa fünf Minuten endlich vorbei ist. Ich muss einen Moment lang befürchten, dass sich die Nummer wiederholt, aber man macht sich ans Zusammenpacken. Die Formalität des Tages: Die Gruppe fasst sich gegenseitig an den Händen für den Schlussspruch, der Verabschiedungen in etwa 20 Sprachen beinhaltet.

Jin Yûtaka übergibt mir einen Umschlag, in dem sich eine Grußkarte zum anstehenden Knabenfest befindet, sowie Fotos unseres gemeinsamen Essens nach dem Konzert, auf dem Yûtarô gespielt hat. Normalerweise habe ich keine Probleme mit Fotos, die von mir gemacht wurden, aber ich stelle fest, dass ich auf diesen hier ausnahmslos dämlich aussehe. Melanie ist ebenfalls abgebildet und ihr Gesicht ist so rot, dass sie jeder, der das Foto sieht, für komplett betrunken halten muss. Dabei haben wir an dem Abend nichts getrunken (außer einem Glas Apfelwein) und das rote Gesicht (zusammen mit dem Umstand, dass ich nur ein T-Shirt am Oberkörper trage) ist daraus abzuleiten, dass es in dem Raum ziemlich warm war.

Schließlich gehen wir mit der Familie noch in das japanische Restaurant im Touristenzentrum gegenüber vom Park, wo ich mit Melanie bereits gewesen bin. Auf dem Weg dorthin sehe ich, auf der anderen Straßenseite, BiRei in einem (bordeaux-) roten Kimono herumstehen, zusammen mit japanischer Begleitung. Sie steigt aber bereits in ein Taxi, sonst hätte ich den Ausfall gewagt und ein Foto von ihr gemacht – das letzte auf der Kamera.

Wir gehen in das Restaurant, und ich stelle fest, dass ich mir einen Sonnenbrand eingefangen habe. Meine Stirn brennt leicht und ich werde rapide schnell müde. Nach dem Essen fahren wir nach Hause, und ich verliere keine Sekunde, bevor ich meine Zähne schrubbe und schlafen gehe. Und das ist um kurz nach Sechs. In Folge dessen bin ich um etwa 22:30 wieder wach. Ich stehe auf und verfasse schon mal den Teil meines heutigen Eintrages, der sich mit der ersten Tageshälfte beschäftigt. Danach lege ich mich wieder hin und schlafe auch gleich wieder ein.

[1] „Lasst uns den japanischen Selbstverteidigungstruppen beitreten!“, aus einem Spottlied über die Jieitai.

[2] „Wir fallen mit den Kirschblüten“, demselben Spottlied entnommen.

[3] Diese Legende wird in „Kamikaze, Cherryblossoms and Nationalisms“ von Ohnuki-Thierney widerlegt. Es handelt sich auch in diesem Fall um eine japanische Traditionskonstruktion. Fallende Kirschblüten mit dem Tod gleichzusetzen ist eine propagandistische Erfindung der Meiji-Zeit (1868-1912), die am Ende des Zweiten Weltkrieges ihren Höhepunkt fand. Eine Korrektur des konstruierten Irrglaubens fand aber bis heute nicht statt.

[4] Ein Hubschrauber, „Bell UH1“, hinreichend bekannt aus medialen Darstellungen des Vietnam-Kriegs.

[5] „Mannschaftstransportwagen“

[6] Ein US-Kampfpanzer des frühen Kalten Kriegs, benannt nach General Patton.

[7] Der Witz ist lahm, ich gebe es zu, denn man muss ihn erklären: Der Begriff „Nihon“ (= „Japan“) besteht aus den Schriftzeichen für „Sonne“ und „Ursprung“, deshalb „Land der aufgehenden Sonne“. Vertauscht man die beiden Schriftzeichen, liest man das Ergebnis „Honjitsu“ = „heute“.